第756号 2023 (R05) .12発行

PDF版はこちら

農業と科学 令和5年12月

本号の内容

§ハクサイの生育と窒素の施用

元 富山県農業技術センター

松本 美枝子

§土のはなし-第27回農業と環境問題-その2

農地由来の窒素による水質汚濁

前 ジェイカムアグリ株式会社

北海道支店 技術顧問

松中 照夫

§2023年本誌既刊総目次

ハクサイの生育と窒素の施用

元 富山県農業技術センター

松本 美枝子

はじめに

野菜栽培技術は,高品質野菜を安定して多く収穫できるようにすることを目的とする。ここでは秋冬野菜であるハクサイの施肥及び栽培方法を検討した。

ハクサイはかつて一株売りが一般的であり,重くて大きいことが問題であったが,2~4分割売りが普通になった今日では,2~3kg/株程度の大株収穫が一般的になった。品質については,商品価値を

著しく低下させるゴマ症の発生を回避することが問題であった。そこでこれらの問題を回避するための施肥方法を検討した。なお,ここでは,早生品種(60日タイプ)を調査用に用いた。

ハクサイの生育経過

ハクサイは,外葉(葉は外向けに湾曲)と結球葉(葉は内向けに湾曲)に分けられ,前者は,糖類,アミノ酸を合成し,これらを茎頂(成長点)近傍に転流させ,結球部分の肥大をもたらす。したがって,光合成器官である外葉を初期に十分に大きく生育させ,その後収穫時まで光合成機能を維持する必要がある。すなわち,施肥方法は基肥重点であるが,収穫時まで肥料が切れないようにすることが重要である。

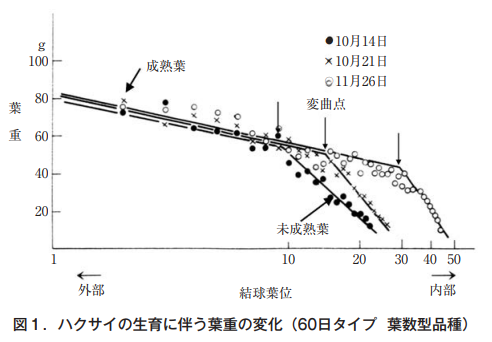

図1では,結球開始葉を1とし,葉位を対数で示した。

分化し始めの葉は,その後徐々に大きくなり(未成熟葉),大きさが一定になる(成熟葉)。未成熟葉

から成熟葉に変化する葉位を変曲点とし,↓で示した。なお,結球葉は3/5葉序で回転し,徐々に大きくなる。

成熟葉の「葉位と葉重の関係を示す直線(図1)」より葉重のプロットが下にずれている場合はこの葉が成葉化する時点での窒素供給量が不足しており,直線より上にずれている場合は窒素供給が過剰であったと考えられる。こうした葉重の変化が認められた場合は,基肥,追肥の量及び時期を調整する必要がある。

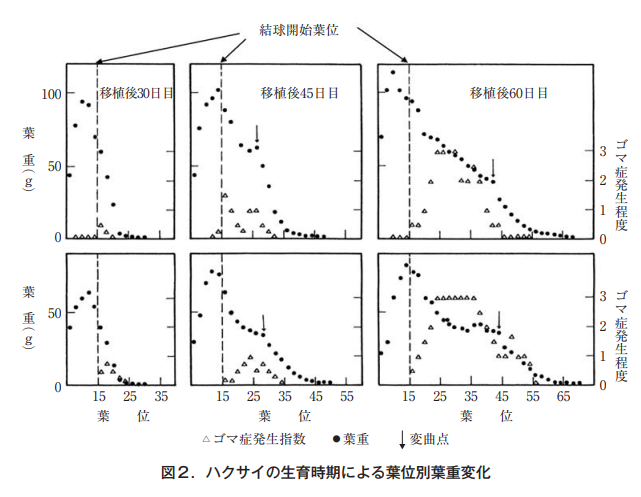

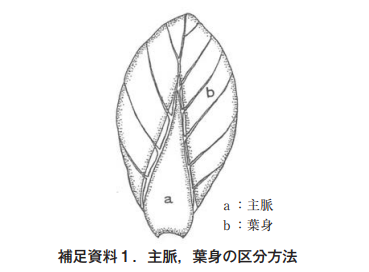

次に,葉位の対数表示を解除して,定植30日,45日,60日目の葉重とゴマ症発生程度を図2に示した。また,同一試料を用い,主脈と葉身に分けて,それぞれの硝酸態窒素濃度を図3に示した(補足資料1)。

ここでは,未成熟葉で新しく発生するゴマ症をタイプ1の発生とし,成熟葉で再び発生が増加するゴマ症をタイプ2の発生とした。

図2,3は,葉位を整数で表示した。図2,3で葉位と葉重の関係は成熟葉と未成熟葉の関係に違いが認められたので,図1と同様,変曲点↓として示した。

図2の葉重とゴマ症発生程度を定植30,45,60日目に2株ずつ調査した。定植後60日目で,葉位25~45でゴマ症の発生程度が著しく増加した(タイプ2)。なお,このタイプ2のゴマ症は変曲点より内部の葉位で発生する。

図3では,図2の材料を用いて主脈と葉身中の硝酸態窒素濃度を調査した。すべての区で葉身より主脈の濃度が高く,変曲点よりも10枚程度内部の主脈に濃度ピークが認められ,タイプ1の発生開始部位とほぼ一致していた。未成熟葉が大きくなるために水分と同時に硝酸態窒素が供給されており,タイプ1のゴマ症発生と関係があると考えられた。

ハクサイ収穫時の様子

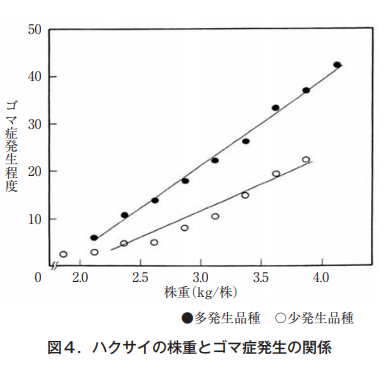

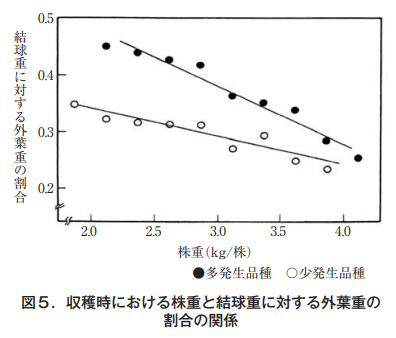

いずれの品種も大株ほどゴマ症の発生は多いが,こうした傾向は,多発生品種でより顕著であった

(図4)。

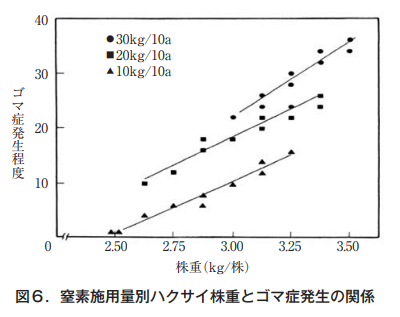

ゴマ症多発生(●)及び少発生(○)品種について,株重の異なるハクサイ9株を採取し,全重,外葉重と結球重を測定した。図5に示すとおり,両品種とも大株ほど結球重に対する外葉重の割合が少なく,こうした傾向は多発生品種でより顕著であった。すなわち,大株ほど結球に供給する物質生産力が劣ると言える。圃場を基肥窒素施用量10,20,30kg/10aの3種類に区分した(3反復)。追肥窒素量は,定植後20,30,40日目にいずれも5kg/10aを施用した。

その結果,基肥窒素施用量が多いほど株重は重くなり,ゴマ症の発生も多かった(図6)。株重が同じであっても,基肥窒素量が多いほどゴマ症の発生が多かった。このことは,株が重いだけでなく,窒素吸収量が多いこともゴマ症の発生が多いことと大きく関係していることを示していた。

ゴマ症発生の組織化学的変化

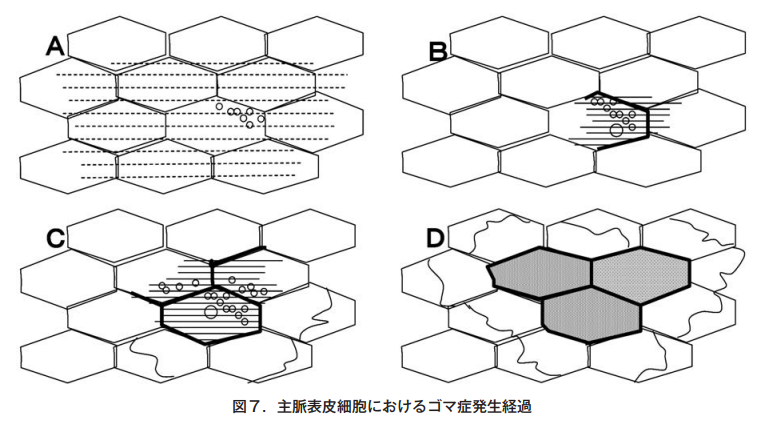

ゴマ症発生部位における形態変化過程をA~Dに示す。

A ゴマ症は,主として結球葉の主脈表層(結球の内側)に発生する。

タイプ1のゴマ症は,未成熟葉の主脈に硝酸態窒素が過剰に供給される葉に発生し,タイプ2は,収穫期に葉位25から45の主脈に著しく発生した(図2)。タイプ2は,表皮細胞の原形質濃度が低下すると,顆粒内濃度は相対的に高くなり,水分が供給されると顆粒が肥大する。顆粒肥大周辺に,アゾ試薬もしくはアンモニアを垂らすと黄緑色になり,クロロゲン酸(フェノール)の存在が示された。

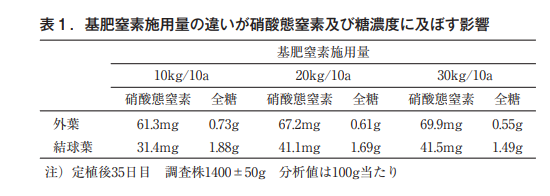

B 細胞内顆粒が肥大する範囲が次第に拡大し,核も肥大する。その範囲はスルファニール酸試薬により燈黄色に反応し,ポリフェノールの存在が示され,さらに細胞壁の一部が褐色に変化した(表1)。

C 顆粒の肥大が多く認められ,細胞壁の褐変部分が拡大すると同時に,周辺の細胞に,原形質分離が認められる。ポリフェノールの分布範囲が大きくなるに従い,アスコルビン酸の分布が少なくなり,周辺に,細胞内顆粒の肥大が認められた。なお,窒素が多すぎて糖分が少なくなるとポリフェノールの還元が阻害される(表1,2)。

D 3~6個の細胞壁が全面褐変し,その周辺の細胞は全て原形質分離を起こした。原形質分離により周囲の細胞との連絡が不可能になることから,褐変細胞が増えることはなく,ゴマ状の斑点となった。

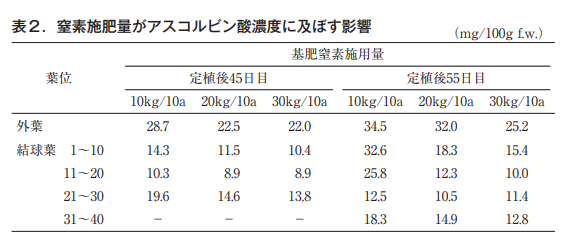

窒素施肥量の増加が全糖及びアスコルビン酸含量に及ぼす影響

窒素施用量が多くなるに従い,結球葉に対する外葉の割合は少なくなり(図5),硝酸態窒素含

量が多く,全糖含量が不足する傾向がある(表1)。

全期間を通じ窒素施用量をひかえた場合,結球重に対する外葉重の割合が多くなることから,主脈への糖供給量が多くなる。糖(グルコース)は,アスコルビン酸の前駆物質である(表2)ことから,窒素施用量を控えることによりポリフェノール(褐色)がフェノール(無色)に変化しゴマ症の発生も相対的に少なくなると考えられた。

表2の定植後55日目のアスコルビン酸について,基肥20,30kg/10aのゴマ症の発生が最も多くなる結球葉位11~30で濃度が低下したのは,ポリフェノールからフェノールに変化するために利用されたと考えられた。ゴマ症の発生の少ない窒素10kg/10a施用区で濃度の低下が認められないのはゴマ症の発生が少ないためと思われた。なお,定植45日目で結球葉の葉位11~20において若干の低下は認められたが,極端ではなかった。

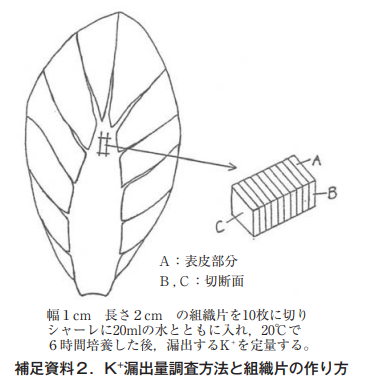

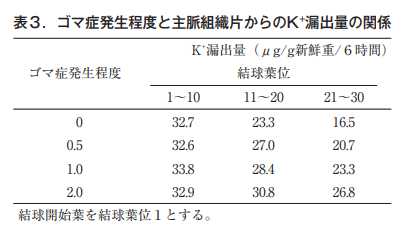

窒素施用量の増加が細胞からのK+漏出に及ぼす影響

結球開始葉位1から10枚ごとに区分し,各区の主脈組織片からのK+漏出を調査した(補足資料

2)。なお,K+漏出量の増加は,細胞膜の弱体化,老化により起きると報告されている(辰巳ら)。

ここでは,結球開始に近い葉(葉位1~10),ゴマ症の発生の多い葉でK+漏出量が多くなった(表3)。結球開始に近い葉は大型で,細胞も大きく,窒素濃度も高く(図2)エイジが進んでいるので,K+漏出量が多くなったと考えられた。そのため,水分が供給されるごとに細胞内の原形質濃度が薄くなり,顆粒内溶液濃度との差異が大きくなるので,顆粒内外の溶液濃度を等しくするため顆粒が肥大し,ゴマ症の発生が多くなったと思われる。

参 考 文 献

●辰巳保夫・岩本光宏・頓田卓夫 1981

ウリ科果実の低温障害と果実組織片からのイオン漏出について

園学雑 50:108-113

●谷 利一 1965

カキ炭疽病の病態生理学的研究,特に罹病果実の病態発現にあずかるペクチン質分解酵素の役割

香川大農紀要 18:1-81

●豊田 栄・鈴木直治 1957

稲熱病斑の組織科学的研究 3 病斑周辺の呼吸について

日植病報 22:173-177

●松本美枝子 1987

窒素追肥方法および貯蔵方法が収穫後のハクサイゴマ症の発生に及ぼす影響

富山農技セ研報 1:17-23

●松本美枝子 1988

ハクサイゴマ症の発生とその防止法に関する研究(1)

ゴマ症発生中の形態及び組織化学的観察

園学雑 57:206-214

●松本美枝子 1990

ハクサイゴマ症の発生における基肥窒素施用量の影響

土肥誌 61:345-352

土のはなし-第27回農業と環境問題-その2

農地由来の窒素による水質汚濁

前 ジェイカムアグリ株式会社

北海道支店 技術顧問

松中 照夫

前回述べたように,わが国の食料自給率は低いため,輸入される食料や家畜飼料などに含まれる窒素(N)などの作物養分が,海外から多量に持ち込まれている。畜産農家に飼料や肥料の形で多量の養分が持ち込まれると,その農場での土-飼料-家畜を巡る養分循環が破綻し,養分が周辺環境へ流出する。養分の中でも,とくにNは環境への悪影響が大きい。耕種農家でも,外部から農地に持ち込まれるNが土の保持容量以上になると,Nが周辺環境に流出する。流出したNが,河川や地下水へ到達すると水質汚濁を招き,大気に到達すると大気汚染となって環境を汚染する。

今回は,農地から流出したNによる環境汚染のうち,水質汚濁について考える。大気汚染については次回で取り上げる。

1.水質汚濁で発生する富栄養化

地下水や表面流去水などによって河川,湖沼,などに悪影響を与える原因物質の発生源は,2種類に大別される。原因物質の排出場所が特定できる点源(特定発生源)と,排出場所が特定できない面源(非特定発生源)である。これらの発生源から流出して水質を汚濁する原因物質としては,Nのほかにリン(P)や有機物質などがある。

Nは通常アンモニア態N(NH4+-N)の形態で農地に与えられる。与えられたNH4+-Nは,土の

微生物によって硝化作用を受け,負荷電イオンの硝酸態N(NO3--N)に変化する。Pも通常は,負荷電のリン酸二水素イオン(H2PO4-)として土に存在する。つまりNやPの形態はいずれも負荷電のイオンであるため,土が持つ負荷電と反発しあって土に保持されにくい。それゆえ,NやPは河川や地下水に流出しやすく,環境汚染物質になりやすい。

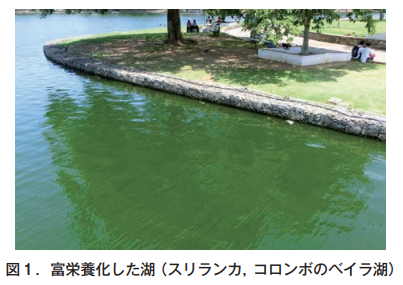

それらが湖沼や河川に流入することで,その濃度が高まり養分が富化されていく(これを富栄養化という)。富栄養化すると植物プランクトンや浮遊性ラン藻が異常発生して,緑のペンキを流したように水面を覆いつくしてしまうことがある(図1)。これが水質汚濁の終着点である。

2.環境汚染物質の発生源

1)点源汚染

典型的な点源汚染としては,以下のような例がある。すなわち,牛舎,豚舎,鶏舎などの周辺や工場,下水処理場などの近くを通過した河川のN濃度の上昇,あるいは,素掘りふん尿だめ(ラグーン)に貯留したふん尿混合物由来Nによる地下水の汚濁,さらに,放牧家畜が水飲み場として小河川を利用する時,河川に直接ふん尿を排泄することなどである。畜産関連施設近くの井戸水のNO3--N濃度が飲用基準(1リットル当たり10mg)を上回るという各地の事例は,点源汚染の実例である。

2)面源汚染

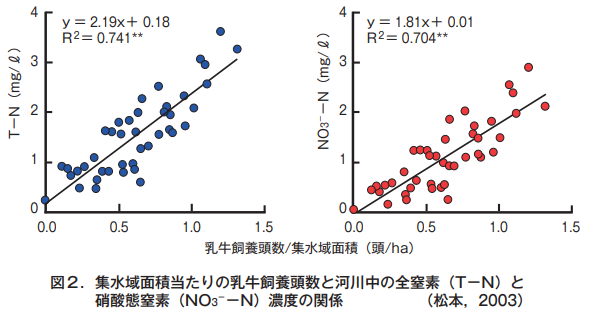

農地は,森林や市街地などとともに広がりのある土地,すなわち面源として扱われる。面源による汚染が面源汚染である。この汚染では発生源が特定されないため,環境汚染物質がどこから発生し,地下水や河川,湖沼へどの程度流出しているかを定量的に把握するのが難しい。しかし,単位集水域面積当たりの家畜飼養頭数が多くなると,それにともなってN流出量も増加するため,河川水のN濃度が高まる(図2)。つまり面源汚染では,環境へ汚染物質の流出量が増加すれば汚染は確実にすすむ。

3.水質汚濁の防止対策

1)点源汚染対策

畜産農家での点源汚染は,ふん尿貯留施設の規模が飼養頭数に対して適正な容量を満たしていないため,ふん尿が貯留施設からあふれ出て,環境へ流出することで発生する例が多い。これを防ぐために,ふん尿貯留施設は1999年から「家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律」によって規制対象になり,法律に違反する施設には罰則規定が設けられている。

2)面源汚染対策-①許容限界N量の設定

面源汚染を防ぐには,地下浸透水のNO3--N濃度の監視が重要である。NO3--N濃度は,農地に与えるNと作物が吸収するNの収支結果と,土を浸透する水の量によって決定される。したがって,NO3--Nの地下浸透による水質汚濁を防ぐには,まず農地に与えるN量を,自然の自浄力によって汚染物質による環境への悪影響が生じない環境の収容力(これを環境容量という)の範囲に抑えておくことが重要である。この他,作物のN吸収が旺盛でない時期にNを農地に与えることも避けるべきである。

このような考え方に基づいて,EU(ヨーロッパ連合)では家畜ふん尿由来のN量は,農地に対して170kg/haまでを許容限界量として法的に規制している。わが国ではこのような面源汚染の規制がない。そのため,ふん尿貯留施設に法的規制をかけて点源汚染を防止しても,農地に与えるN量を規制する限界量がなく,面源汚染防止が徹底されない。その結果,単位面積当たりの家畜飼養頭羽数が多い9県(群馬,神奈川,愛知,徳島,香川,長崎,宮崎,鹿児島,沖縄)では,地下水に流出するN濃度の推定値が,いずれも飲用基準を超えると指摘されている(寳示戸ら,2003)

3)面源汚染対策-②地形連鎖の利用や緩衝帯の設置

具体的な面源汚染防止対策として,例えば茶園-畑-水田-湿地-河川というように,高位置から低位置へ続く地形連鎖の利用が有効である。高位置の農地から地下浸透したNO3--Nは,低位置の農地の作物で再利用され,最終的に水田や湿地などの還元条件(酸素が不足した状態)で環境に無害な窒素ガス(N2)に変換されて大気に排出されるため,面源汚染の防止につながる。

農地から表面流去水として水域へ流出する場合は,流出したNO3--Nなどの環境汚染物質が河川や湖沼に到達するまでに,自然浄化を受ける機会を多くすることが汚染防止対策となる。そのために,河川のそばに湿地や林地を設けて河川への流入の緩衝帯として利用すると,自然浄化がすすみNO3--N濃度が低下する。

浄化の程度は発生源と河川の間隔が,裸地状態よりも草地のように作物が栽植された状態のほうが大きい。この目的で設置される緩衝帯の必要幅は,点源汚染対策で数~数十m,面源汚染で数十mとされている。ただし,この緩衝帯の効果は土地条件で大きく変化するため,緩衝帯の必要幅についての具体的な基準は示されていない。

2023年本誌既刊総目次

<1月号>

§日本の農業に貢献し続ける会社を目指して

ジェイカムアグリ株式会社 代表取締役会長 浅野 進

§スダチの超省力施肥

徳島県立農林水産総合技術支援センター 資源環境研究課 新居 美香

§土のはなし-第18回

植物が難溶性物質を吸収するしくみ

-根から溶解を助ける物質を分泌する-

ジェイカムアグリ株式会社 北海道支店 技術顧問 松中 照夫

<2月・3月合併号>

§水田土壌の粘土含有量と炭素含有量から

根こぶ病防除に必要な転炉スラグおよび

消石灰の施用量を計算する方法

東北農業研究センター 畑作園芸研究領域 野菜新作型グループ 山口 千仁

§土のはなし-第19回

吸収された窒素がタンパク質になるまで

-植物は必要なアミノ酸をすべて自給する-

ジェイカムアグリ株式会社 北海道支店 技術顧問 松中 照夫

<4月号>

§気象変動条件下における水稲に対する

「苗箱まかせ」の有用性の考察

株式会社ファーム・フロンティア 取締役会長 藤井 弘志

§土のはなし-第20回

農産物のおいしさに影響する

タンパク質と炭水化物はトレードオフの関係

前 ジェイカムアグリ株式会社 北海道支店 技術顧問 松中 照夫

<5月号>

§メロンとキュウリのマグネシウム,

カリウムの欠乏症状と再移動

元 岡山大学大学院 自然科学研究科 桝田 正治

§土のはなし-第21回

「土は生きている」といわれるのはなぜ?

-土は生き物なのか

前 ジェイカムアグリ株式会社 北海道支店 技術顧問 松中 照夫

<6月号>

§肥料殻の流出を防ぐためのIB肥料や崩壊性被覆

肥料(Jコート)による被覆肥料代替効果の検証

愛媛県農林水産研究所 黒瀬 咲弥 森重 陽子

§アスパラガス栽培において被覆尿素肥料で

窒素を3割減肥できる環境負荷低減施肥技術

熊本県農業研究センター 生産環境研究所 土壌環境研究室 山下 瑛

§土のはなし-第22回

地球上の生命を育み,地球環境を保全する土の役割

前 ジェイカムアグリ株式会社 北海道支店 技術顧問 松中 照夫

<7月号>

§被覆肥料「Jコート® Quick」を用いた

ドローンによる水稲の局所追肥技術

石川県農林総合研究センター農業試験場 作物栽培グループ 専門研究員 有手 友嗣

§〈産地レポート〉

富士伊豆農業協同組合 韮山営農経済センター管内

における大玉トマトとイチゴのエコロング

施肥体系の紹介

静岡県富士伊豆農業協同組合 韮山営農経済センター 小鹿 浩睦

§土のはなし-第23回

原始地球に土はなかった

-こうして地球に土が誕生した

前 ジェイカムアグリ株式会社 北海道支店 技術顧問 松中 照夫

<8月・9月合併号>

§水稲における高密度播種と

育苗箱全量施肥栽培を組み合わせた省力技術

熊本県農業研究センター 生産環境研究所 土壌環境研究室 田中 一成

§イチゴ「あまおう」の育苗期における省力的施肥法

福岡県農林業総合試験場 筑後分場 龍 勝利

§土のはなし-第24回

土は環境の産物である

-風化と生物の作用が岩石から土をつくる

前 ジェイカムアグリ株式会社 北海道支店 技術顧問 松中 照夫

<10月号>

§茨城県のレンコン栽培における

窒素適正施肥技術の開発

茨城県農業総合センター 園芸研究所 土壌肥料研究室 鹿島 啓司

§酸性デタージェント可溶有機態窒素含量を

用いた有機質資材窒素肥効見える化の取り組み

農研機構 九州沖縄農業研究センター 暖地畜産研究領域 主席研究員 古賀 伸久

§土のはなし-第25回

農業が環境破壊の始まり

-人間活動と環境との関わり-

前 ジェイカムアグリ株式会社 北海道支店 技術顧問 松中 照夫

<11月号>

§Jコート肥料を用いた水稲の

全量基肥施肥と被覆樹脂殻の崩壊性

長野県農業試験場 上原 敬義 吉川 直人

§土のはなし-第26回

農業と環境問題-その1

わが国の窒素循環の問題点

前 ジェイカムアグリ株式会社 北海道支店 技術顧問 松中 照夫

<12月号>

§ハクサイの生育と窒素の施用

元 富山県農業技術センター 松本 美枝子

§土のはなし-第27回

農業と環境問題-その2

農地由来の窒素による水質汚濁

前 ジェイカムアグリ株式会社 北海道支店 技術顧問 松中 照夫

§2023年本誌既刊総目次